どーもこんにちわ、かなきです(*´∀`*)

今回はKATOのフック式密連を使って、

アーノルドカプラーの車両のリアル化を行っていきます!!

製品紹介

今回使っていくのはKATOの灰色のフック式密連Aタイプです(品番11-704)

値札の通り、これはTNカプラーが6個で約1300円(約200円強/個)に対して、

20個で約350円(約18円弱/個)でTNに近い効果が得られる優れものです

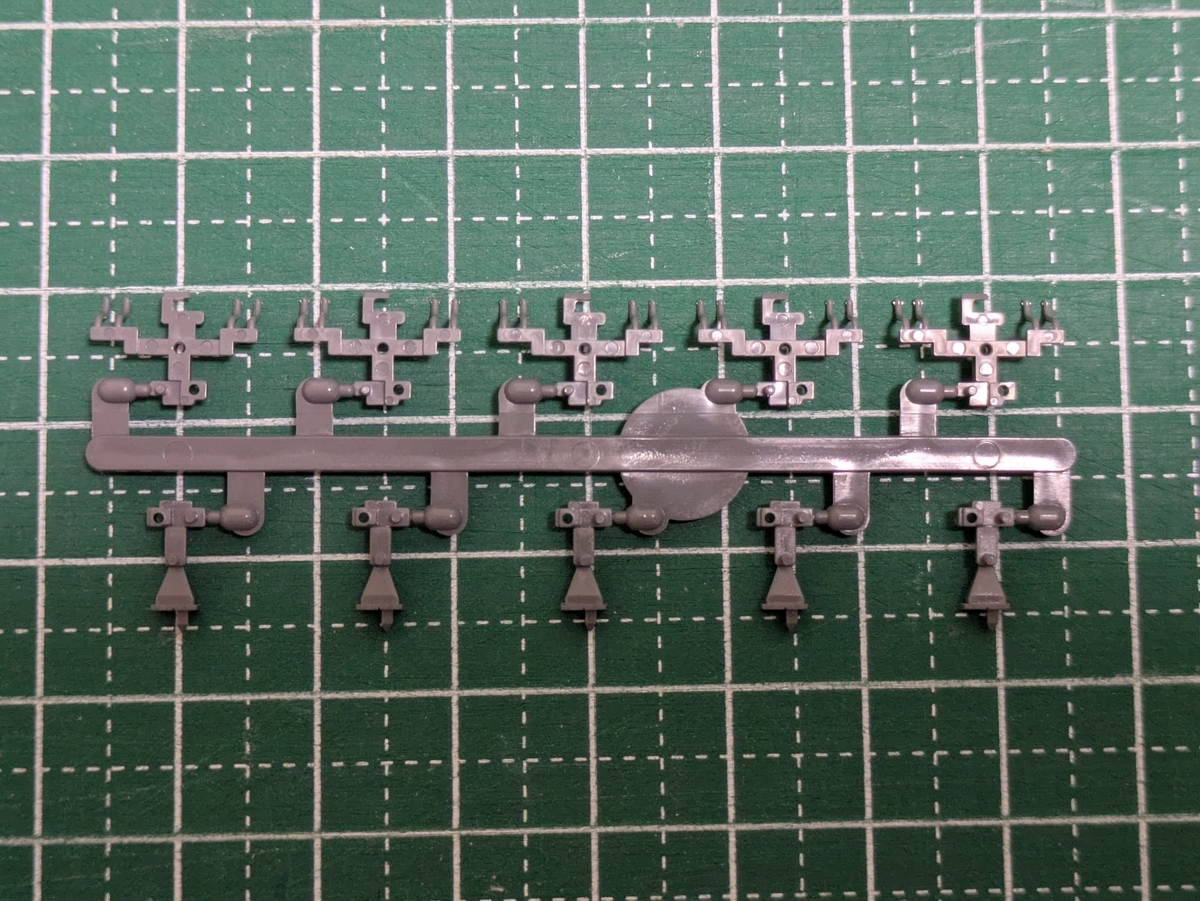

中身はこんな感じでランナーに2種類のパーツが付いている組み立て式です

とはいえ、カッター等でパーツを切り出して、

3つの凸凹が合うように嵌め合わせるだけなので特に不便さはありません

出来上がりはこんな感じで密連の他、ジャンパ栓の表現があるので、

単純に連結面の賑やかしの効果もあります

ということでこれを取り付けていこうと思います

GM製東急8500系大井町線仕様

ということで、まずはGM製から

大抵のGMの車はアーノルドカプラーで見栄えが悪いので、

上手くいけば重宝しそうです

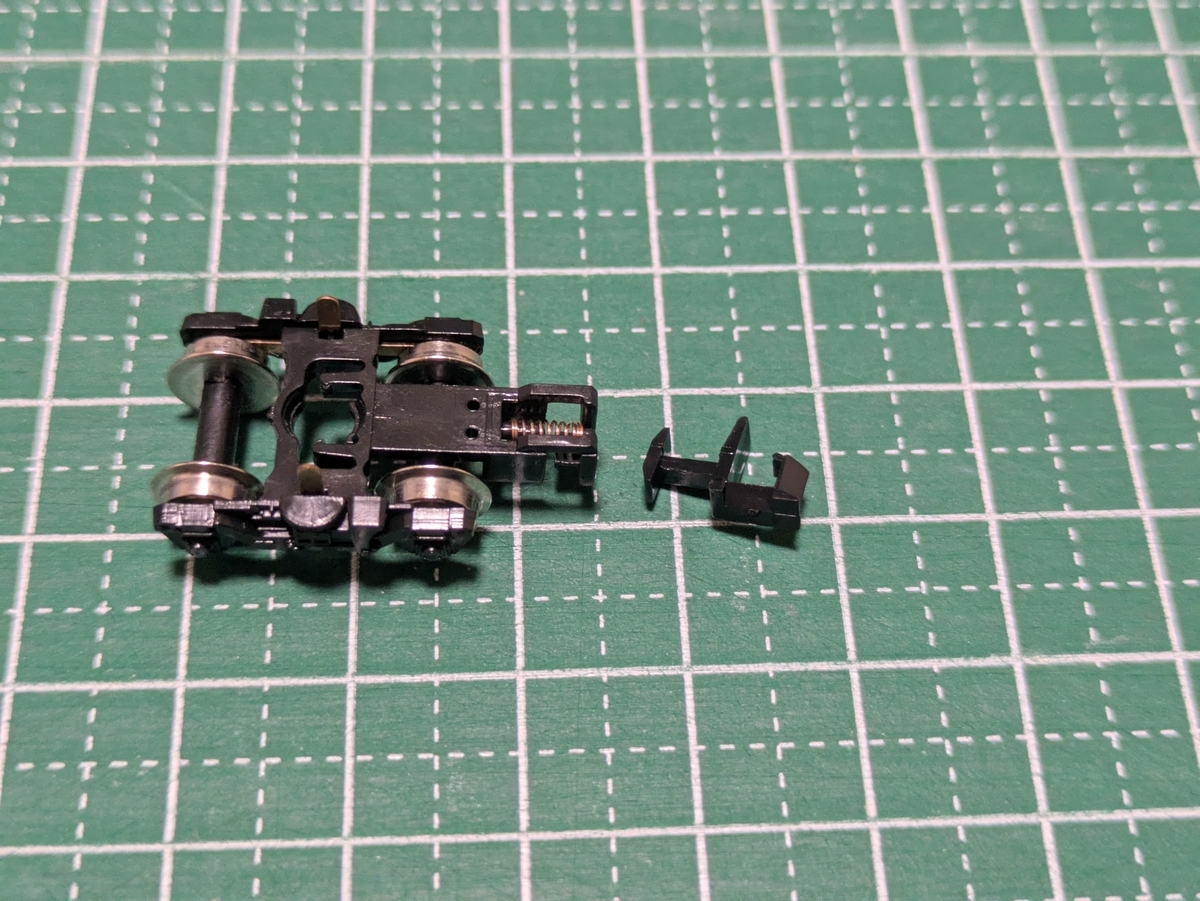

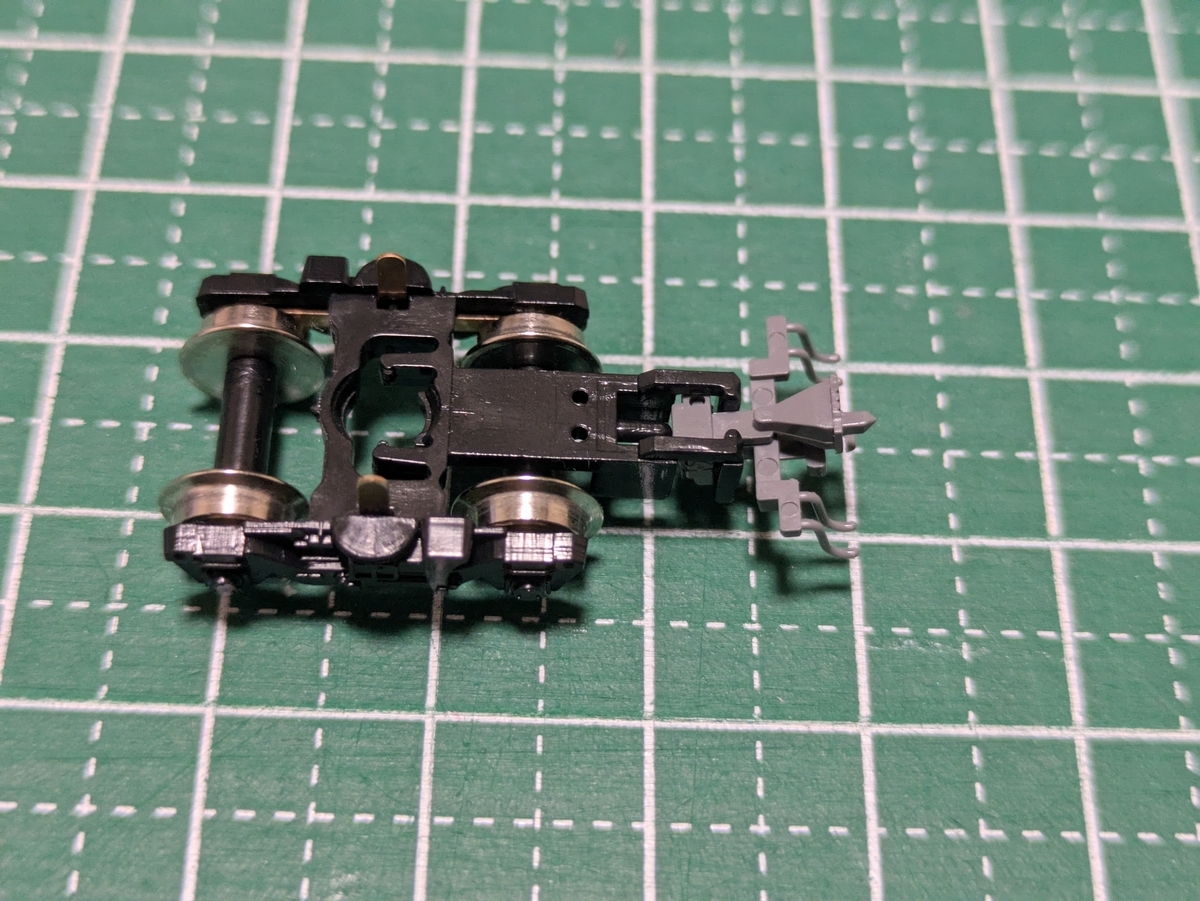

台車を取り外してから、ばねとカプラーを捻って外します

そしたら、KATOカプラーをねじりながら、半ば強引に納めます

(カプラーポケットを無理やり広げながら取り付ける感じになります)

そして取り付け前(下)と取り付け後(上)の連結間隔の比較

実測で8mmから5mmの3mmの短縮!

数値以上に見た目で実感が沸く仕上がりとなりました✨

ただ、連結間隔の関係上、カーブ半径がR282でぎりぎりの様子……

余裕持ってR315(KATO M1セットのカーブ半径)以上での使用が良いでしょう……

ここは、見た目を取るか、クリアリングを取るかの好みの問題ですね

TOMIX製JR西日本521系0番台 3次車仕様

続いては、TOMIX製です

こちらも、アーノルドカプラーを使っているので交換します

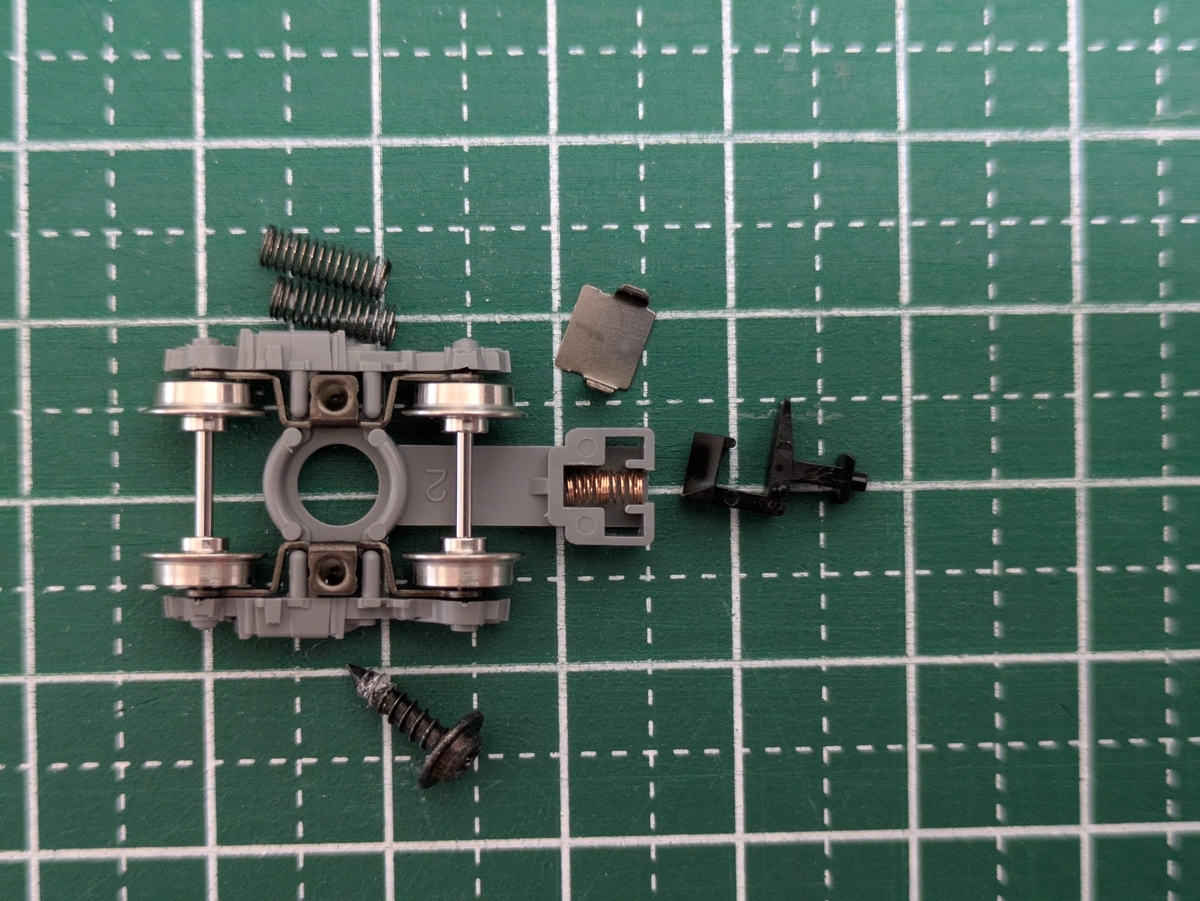

TOMIXの台車はビス止めなので、ドライバーで回して外します

集電ばねと固定ネジはなくさないように置いておいて、

カプラーポケットの蓋をマイナスドライバーでこじって開けます

TOMIXの場合、カプラーをポン付けできないので、

ポケットの内側の出っ張りをカッターで削ってから取り付けました

上から加工前、加工後、KATO製521系(ボディマウントカプラー)の比較

残念ながら、連結間隔はほとんど変わらずでした……

ただ、横から見た時の連結部分の情報量が増えて、よりリアルにはなったと思います

ちなみに、通過可能なカーブ半径は加工前とほぼ変わりませんでした

最後に

ということで、KATOのフック式カプラーを初めて試してみましたが、

施工も楽ですし、価格もTNに比べて格段に安いので、とても満足な結果となりました

415系800番台(キット)や413系(鉄コレ)の時もこれを使ってみればよかったですね……

なんせ1編成分(3両)でTNだけで1300円飛んでいくのは流石に笑えないので…

ただ、TNカプラーは先頭車の見た目に関してはピカイチなので、

使いわけでコストカットしていくと良いと思います!

というわけでまた次回!(*>∀<)ノシ

建物がおしゃれな

建物がおしゃれな

早いうちに撮ってきました

早いうちに撮ってきました